« LA SARDAIGNE ET LE CINEMA : L’IDENTITE EN QUESTION(S)… ET EN IMAGES »

Cunferenze

Scontri di 13.11.2019

Fabien LANDRON

Maître de conférences

Enseignant-chercheur à l’UCPP

Pour ce deuxième volet des stonde consacrées au thème « Sardaigne et cinéma », nous allons essayer de comprendre quelle(s) place(s) occupe(nt) aussi bien le cinéma que la littérature dans cette réappropriation de l’identité dans une île de Méditerranée telle que la Sardaigne, un microcosme ouvert, malgré tout, sur l’ailleurs. Il s’agira aussi d’essayer de comprendre quels rapports entretiennent la littérature et le cinéma, en tant que moyens d’expression et formes artistiques : voir comment ils se répondent l’un et l’autre, comment les auteurs littéraires sardes sont une source d’inspiration pour les cinéastes (et, peut-être, vice-versa ?). Pour cela, nous reviendrons sur l’Histoire des représentations de la Sardaigne et des Sardes à travers des courants et des œuvres qui ont parcouru le 20e siècle avant de nous intéresser plus particulièrement au « nouveau cinéma sarde » que nous avons cherché à définir lors de notre précédente stonda. L’occasion nous sera donnée également, toujours dans cette idée d’allers-retours entre l’ici et l’ailleurs, de nous pencher sur le cas de la littérature en Corse. Ainsi, nous verrons si, au-delà du « simple » cas de la Sardaigne, les démarches, les contextes se ressemblent, dans ces deux territoires si proches et si éloignés que sont la Corse et la Sardaigne. A ce propos, j’inviterai, plus tard, à me rejoindre, deux collègues de notre Université : Alessandra D’Antonio, professeure de langue et culture italiennes à l’Université de Corse, et qui a particulièrement travaillé sur la littérature post-moderne, en Corse et en Sardaigne ; et Lorenzo Di Stefano, doctorant en Histoire à l’Université de Corse, avec Didier Rey, qui s’intéresse à la question politique dans les deux îles, dans une perspective historique. Mon intervention entend, sans être exhaustive, poser les jalons d’une réflexion plus globale, qui partirait du cinéma pour s’étendre sur d’autres terrains – ou inversement ! – et voir si cette question de l’identité – encore et toujours l’identité ! – s’exprime de la même façon et si elle a évolué en même temps que l’expression cinématographique réappropriée s’est affirmée en parallèle de l’évolution des stéréotypes décrits sur le papier comme à l’écran.

Mais revenons rapidement sur l’objet de la première stonda, lors de laquelle j’avais souhaité replacer la question de l’identité cinématographique de l’île, périphérique, marquée, et notamment par le stéréotype, dans un contexte méditerranéen plus large, qui nous avais permis d’évoquer ces cinématographies du mezzogiorno italien. Un mezzogiorno italien, sud méditerranéen, périphérique donc, dans lequel j’avais placé bien évidemment la Sardaigne vue au et par le cinéma, mais aussi la Corse, dont l’expression cinématographique répond, telle un écho ou s’éloigne parfois, de ces expressions régionales et/ou codifiées, qui semblent hanter les écoles napolitaine, pugliese, calabraise, sicilienne ou sarde ; un voyage que nous avions entrepris et qui, je crois, nous avait permis de mettre en lumière la porosité évidente de l’expression cinématographique identitaire en Corse et ailleurs, notamment en Sardaigne, dans cette dualité presque permanente, dans cette hésitation perpétuelle entre tradition et modernité, entre rural et urbain, entre perpétuation d’un exotisme, parfois (souvent ?) folklorique et création d’un nouveau stéréotype plus contemporain.

Nous avions également parcouru les grandes lignes d’une Histoire du cinéma en Sardaigne, des hétéroreprésentations qui ont habité une grande partie du XXe siècle avant la réappropriation de l’identité par le cinéma sarde à la fin des années 80 puis 90 puis l’explosion du « nouveau cinéma sarde » dans les années 2000 (et je précise à nouveau que je parle principalement du long-métrage de fiction pour des raisons que j’avais évoquées la fois précédente – et notamment par rapport à la question du public qui voit plus facilement des longs-métrages de fiction que, par exemple, des documentaires, qui est un format bien plus particulier). Un nouveau cinéma sarde, donc, dans les années 2000, puis une nouvelle génération depuis plus ou moins 2010 : un « nouveau nouveau cinéma sarde » incarné principalement par Bonifacio Angius et Paolo Zucca.

Et, pour revenir à notre sujet de départ – le cinéma sarde et la littérature – il convient de revenir sur les sources d’inspiration du nouveau cinéma sarde. Et nous avions évoqué rapidement les trois axes principaux qui ont construit le modèle du film sarde. L’un des axes est le recours systématique au pittoresque, principalement présent dans le genre documentaire qui a parcouru toute ou presque l’Histoire d’un cinéma en Sardaigne, du cinématographe des frères Lumière dès 1899 (on a retrouvé cinq « actualités » Lumière, d’une durée de 55 secondes chacune, qui évoquent « Le voyage des souverains en Sardaigne » (Umberto 1er et la reine Margherita), de Cagliari à Iglesias et à la mine de Monteponi) ; du cinématographe, donc, aux voyages de Mussolini sur l’île, à travers les cinegiornali de l’Istituto LUCE, et donc la modernisation de la Sardaigne, avec les villes nouvelles de Carbonia, Mussolinia, Fertilia, les assainissements, la construction du barrage du Tirso, mais aussi tous les clichés sur les us et coutumes sardes, et les paysages (où l’on retrouve souvent le nuraghe, cette construction en forme de tour typiquement sarde). Et puis, tout le fonds documentaire qui a souvent hésité entre l’exotisme (du folklore à l’attraction touristique) et le portrait historico-sociologique, comme en témoignent les nombreux documentaires tournés dans les années 50 à 70 notamment par le prolixe Fiorenzo Serra. Il faut savoir qu’aujourd’hui, le genre documentaire est encore très prisé en Sardaigne : il sert souvent de passerelle et de tremplin aux jeunes réalisateurs qui effectuent ainsi leurs premières armes avant de se lancer dans le film de fiction. Cela a été le cas pour Gianfranco Cabiddu, Enrico Pau, Salvatore Mereu ou Enrico Pitzianti. Il s’agit le plus souvent de commandes qui mettent en avant le folklore sarde. Si la valeur ethnologique est indéniable, la visée est surtout touristique. Il est alors difficile d’éviter le recours à la carte postale : mais c’est le genre lui-même qui l’impose.

Et justement, cette carte postale, cet ensemble de stéréotypes qui occupent l’imaginaire collectif dans sa représentation de la Sardaigne doit beaucoup à la façon dont la littérature, avant même le cinéma (ou presque en parallèle, parfois), a rendu compte de la supposée âme sarde, au monde. Et le nom et le courant qui viennent aussitôt à l’esprit lorsque l’on parle de littérature sarde, c’est bien sûr… Grazia Deledda. Elle est l’auteure d’une œuvre imposante, de Fior di Sardegna (1892) à Cosima (1937) et surtout le précurseur d’une littérature sarde qui verra s’affirmer plus tard Gavino Ledda, Giuseppe Dessì ou encore Sergio Atzeni. Grazia Deledda, qui obtient le Prix Nobel de Littérature en 1926, a laissé une empreinte indélébile sur la création sarde, et son œuvre contient bon nombre d’éléments récurrents qui se sont imposés, au fil du temps, comme des stéréotypes : un territoire archaïque, un monde rural, peuplé de bergers et de brebis… Alors, il est vrai que réduire l’œuvre littéraire de Grazia Deledda à une série de lieux communs serait, bien sûr, une négation de l’esprit créatif et du talent de l’auteure, mais un tel constat s’impose lorsqu’on observe la transposition de ses romans au cinéma. Car les écrits de Grazia Deledda et leur nature romanesque ont été la principale source d’inspiration des films de fiction portant sur la Sardaigne pendant toute une partie du XXe siècle. Les raisons sont sans doute simples : Grazia Deledda est une figure essentielle de la création littéraire féminine en Italie entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle ; ses lieux et ses personnages renvoient à l’imaginaire collectif et contribuent à la perpétuation d’un certain “exotisme” dans l’esprit de lectrices et de lecteurs le plus souvent continentaux qui deviendront les spectateurs des “exotismes” d’une île, d’une contrée lointaine aux pratiques singulières, que l’on regarde avec curiosité.

La création cinématographique a donc puisé généreusement, certes de manière sélective, dans l’œuvre romanesque de Grazia Deledda, donnant ainsi corps à un courant qu’on appellera, pour le cinéma, deleddismo. Un deleddismo qui a véhiculé, volontairement ou involontairement, toute une série de clichés sur la Sardaigne, sur ses habitants, sur ses lieux, ses coutumes, se contentant trop souvent d’une description folklorisée des lieux et des cultures évoquées, au lieu d’en chercher l’essence même. Le lecteur a connu la Sardaigne à travers les romans et les nouvelles de Grazia Deledda ; en devenant spectateur, il doit, pour que le film fonctionne, retrouver ce qui, chez Deledda, “fait” la Sardaigne : brebis, bergers, plateaux arides de Barbagia qui sont autant d’images d’Épinal qui caractérisent la Sardaigne dans l’imaginaire populaire. Et, évidemment, la répétition de ces codes est l’une des clés du succès, puisque le spectateur doit être en mesure d’identifier certains éléments qui renvoient à un cadre (géographique, linguistique, culturel, etc.). Et on a vu que c’est une considération qui renvoie à toutes les cinématographies régionales, périphériques, dès qu’elles sont « marquées », comme c’est le cas dans ces cinématographies du sud de l’Italie, et/ou des cinématographies insulaires, méditerranéennes ou non d’ailleurs.

Avec les adaptations de Grazia Deledda, un berger, des brebis, un village perdu dans les montagnes, de vieilles dames vêtues de noir suffisent donc, selon les producteurs et réalisateurs du filon deleddien et ce pendant des années, à faire d’un film un “film sarde”.

Le premier film que l’on peut donc qualifier de deleddien (1) est Cenere, de Febo Mari, adaptation du roman homonyme de Grazia Deledda, tourné en 1916 avec la célèbre diva Eleonora Duse. Le projet, ambitieux, de la maison de production Ambrosio, vise à s’appuyer sur la notoriété de l’écrivain sarde et à exploiter les ressorts dramatiques du roman en réunissant pour le film des acteurs de grand renom. Mais c’est surtout ultérieurement que les réalisateurs puisent dans l’œuvre de Deledda, avec notamment La grazia, d’Aldo De Benedetti (1929), tiré de la nouvelle Di notte. Après la guerre, les nouveaux films deleddiens mélangent parfois les genres, du drame à la comédie : Le vie del peccato de Giorgio Pàstina (1946), tiré de la nouvelle Dramma ; L’edera (Delitto per amore) d’Augusto Genina ; Amore Rosso d’Aldo Vergano (1952), tiré du roman Marianna Sirca ; Proibito de Mario Monicelli (1954), tiré du roman La madre et d’autres récits de Grazia Deledda.

La Sardaigne, dans ces œuvres-là, semble se résumer à un simple décor, une toile de fond plus ou moins authentique, avec son lot de personnages pittoresques, soit des éléments propices à la mise en place de trames romanesques efficaces. Et je précise que ces films n’ont été que rarement tournés en Sardaigne.

L’inspiration deleddienne assied toutefois sa popularité quand la télévision, dès 1958, propose à son tour des fictions adaptées des récits de l’auteure comme la diffusion de Canne al vento, une production RAI de 240 minutes réalisée par Mario Landi. Le roman Marianna Sirca est également porté à l’écran, en trois épisodes réalisés en 1965. La RAI diffuse L’edera (réalisé par Giuseppe Fina) en trois épisodes, à partir du 13 novembre 1974. En 1981, Il cinghialetto est adapté par Claudio Gatto. Enfin, la réalisatrice d’origine sarde Maria Teresa Camoglio signe un film de fin d’études intitulé Con amore, Fabia (In liebe, Fabia) qui propose une relecture moderne de l’autobiographie de Grazia Deledda, Cosima.

Alors s’il est vrai que la création cinématographique et télévisuelle récente a cessé de puiser dans le fond deleddien, les thèmes et les histoires racontées font néanmoins encore référence à des éléments récurrents et maintes fois portés à l’écran, mais pas de façon aussi systématique ou stéréotypée. Depuis 1993 et la fiction de Maria Teresa Camoglio, plus aucun réalisateur, sarde ou non, n’a choisi de se confronter à l’œuvre de Grazia Deledda. Le deleddismo cinématographique est identifié désormais au passé : c’est un courant qui a tellement marqué la création cinématographique relative à la Sardaigne qu’il y a certainement eu un besoin net de s’en détacher. Aussi, le qualificatif deleddien, en termes cinématographiques, revêt-il aujourd’hui un caractère péjoratif : il semble que toute référence à ce monde ait, en soi, quelque chose de daté, de dépassé, comme si les orientations du “nouveau cinéma sarde” empêchaient tout retour possible vers un genre “classique” et presque “sacré”, où, finalement, tout semble avoir été dit. Les films du filon deleddien représentent cependant toujours une référence pour les réalisateurs de la nouvelle génération : modèle à fuir pour les uns, ou à respecter pour d’autres, Deledda est peut-être encore une source d’inspiration, mais l’aspect de “Sardaigne de musée” que ses œuvres véhiculent semble incompatible avec les aspirations des nouveaux auteurs sardes, car il semble inévitable que l’aspect folklorique prenne le pas sur le propos novateur, si fort soit-il. Gianfranco Cabiddu, chef de file du nouveau cinéma sarde, déclarait d’ailleurs en 2006 :

Se mesurer aujourd’hui à un film sur Grazia Deledda serait une très belle idée, parce que ce serait sans aucun doute un film historique en costumes, comme si quelqu’un faisait Orgueil et préjugés(2) C’est pourquoi je crois que , comme la façon de faire du cinéma en Sardaigne avec de nouveaux auteurs, de jeunes auteurs, des expériences même sur un langage cinématographique différent a tellement progressé, faire de nouveau un film sur Deledda ne serait pas aussi pesant que cela pouvait l’être il y a longtemps, ou même quand j’ai moi commencé à faire du cinéma. Parce qu’en faisant un film sur Grazia Deledda à ce moment-là, j’aurais eu la sensation de ne pas me détacher et de ne pas raconter cette terre avec un œil neuf (3).

Saturation du genre, réinterprétation difficile, lien trop fort avec le premier cinéma sarde : les réalisateurs sardes contemporains ne semblent en tout cas pas encore disposés à affronter un genre qui semble, pour l’instant, appartenir encore à un passé lointain.

L’autre grand filon qui a parcouru les films sardes ou “de sujet sarde” au cours du XXe siècle puise son inspiration dans un phénomène souvent considéré comme endémique de la Sardaigne : le banditisme, en lien avec l’actualité, surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ici encore, on exploite l’idée d’une Sardaigne profonde, archaïque, en proie à ses démons, où la faida, la fameuse vendetta sarde, donne à l’île l’image terrible d’une “société du mal-être”, pour reprendre l’expression employée par Giuseppe Fiori dans son livre-enquête La società del malessere (4). Seuls quelques films aux titres évocateurs traitent de ce sujet dans la période de l’après-guerre : Faddija, la legge della vendetta de Roberto Bianchi Montero (1949), Altura (Rocce insanguinate) de Mario Sequi (1949) et la comédie – genre étonnant pour un tel sujet – Vendetta… sarda de Mario Mattòli (1951), au demeurant tournée entièrement en studio à Rome. C’est surtout dans les années 60 que s’impose le genre avec des œuvres telles que La grande vallata d’Angelo Dorigo en 1961 (totalement ignoré par la critique), Le due leggi d’Edoardo Mulargia qui a produit sous le pseudonyme américanisant d’Edward G. Muller 5) en 1963, Una questione di onore comédie de Luigi Zampa (1966) avec Ugo Tognazzi, Sequestro di persona, film de 1968 signé Gianfranco Mingozzi (avec Charlotte Rampling). Le célèbre bandit Graziano Mesina est aussi représenté à plusieurs reprises au cinéma : I protagonisti de Marcello Fondato (1968), Pelle di bandito de Piero Livi (1968) et Barbagia, la società del malessere de Carlo Lizzani (1969) assurent la mythification de ce bandit sarde.

Toujours à propos de bandits, si le film emblématique du cinéma sarde reste Banditi a Orgosolo, réalisé par Vittorio De Seta en 1960, un autre film, considéré aujourd’hui comme l’autre œuvre incontournable, défraie la chronique à la fin des années 70, soulevant à la fois un consensus critique et une vague de protestations venant de la Sardaigne. Il s’agit du fameux Padre padrone de Paolo et Vittorio Taviani (1977), adaptation cinématographique du roman autobiographique de Gavino Ledda (6), un ancien berger qui fuit la tyrannie de son père avant de devenir linguiste et écrivain, confirmant ainsi son « désir d’affranchissement ».

Le duo formé par deux personnages opposés (le père et son fils) marque la différence entre deux mondes, deux cultures, deux destins. L’affiche originale du film des frères Taviani évoque d’ailleurs la soumission morale et physique de l’enfant à son père, dans un rapport marqué par une forme de violence. Le film reçoit la même année, des mains de Roberto Rossellini, la Palme d’Or au XXXe Festival de Cannes. Si le film a été accueilli positivement par la critique internationale et italienne, l’impact polémique, culturel et politique a été virulent sur l’île, parfois de façon excessive ou erronée. Michelangelo Pira, écrivain et anthropologue, fut l’un des premiers détracteurs du livre, puis du film. En s’attaquant aux films tournés en Sardaigne, avec l’intention d’en dépeindre les spécificités, Pira soutenait que les Sardes ne pouvaient s’y reconnaître :

Dans le débat sur Padre padrone, dès les premières attaques de l’anthropologue Michelangelo Pira, il n’y avait aucun malaise apparent dans le fait de voir la Sardaigne pastorale que les vieux polémistes auraient voulu cacher. C’est juste que cette même Sardaigne avait été représentée par les frères Taviani – et avant, encore, par l’écrivain – comme antithèse de la civilisation bourgeoise : une “non-civilisation”, pour être plus clairs. Derrière la lecture pseudo anthropologique, pointait toutefois une sorte de honte en assistant à certaines prouesses du protagoniste : les masturbations, le sexe avec les brebis, la miction insultante envers sa propre terre ingrate. (7).

Les mots de Pira sont très violents, de même que le discours de Padre padrone peut apparaître comme abrupt. Pris de manière frontale, au premier degré, le propos du film peut être perçu comme provocateur, et donc offensant. La violence du discours, qui marque le rapport de quasi-esclavage imposé par un père-patron à son fils, s’exprime pleinement dans la scène difficile et dérangeante des actes zoophiles suggérés des jeunes bergers avec des animaux (brebis, ânesse, poules), soulignée par un montage audio cacophonique. Les Sardes offensés n’y ont sans doute vu que la transposition cinématographique d’une réalité dont elle est, justement, trop détachée. En refusant de considérer la dimension artistique, esthétique et philosophique de l’œuvre, ils l’ont jugée uniquement dans son rapport à l’authentique, comme une interprétation pseudo anthropologique de la condition du Sarde. Un phénomène de rejet qui s’explique notamment par la douleur provoquée par le renvoi de l’image de soi dans la perception d’une œuvre, qu’elle soit littéraire, artistique, audiovisuelle. Le spectateur ne s’est pas reconnu dans Padre padrone ; or le regard n’est pas nécessairement porté sur le berger sarde mais sur le paysan d’une contrée qui peut être méridionale, sud-américaine, insulaire ou non. La polémique s’est, depuis, atténuée et les Sardes, sans pour autant accepter totalement la vision offerte par Padre padrone, insèrent volontiers le film dans les œuvres marquantes sur la Sardaigne.

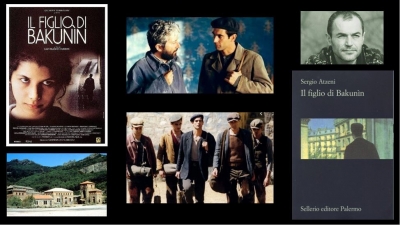

Faisons un saut dans le temps et alors directement à la fin des années 90, quand sort le deuxième long-métrage de Gianfranco Cabiddu, Il figlio di Bakunìn, en 1997, inspiré du roman homonyme de Sergio Atzeni. Cabiddu poursuit, avec ce choix délibéré d’adapter le roman de Sergio Atzeni, la revendication de sa sardité, à travers un regard porté sur l’île alors inédit. Le réalisateur s’essaie cette fois-ci à un genre bien particulier : la fresque historique, à travers le parcours étonnant et déroutant du personnage insaisissable (à la fois concret et mythique) de Tullio Saba, fils d’Antoni Saba dit Bakunìn, du nom du célèbre révolutionnaire russe Mikhail Aleksandrovitch Bakounine, écrit à l’italienne mais prononcé à la française (d’où l’accent graphique sur le i). Son destin est raconté par des personnages-témoins, dont une jeune fille qui l’assistera durant les dernières années de sa vie, et qui figure au premier plan sur l’affiche originale du film ; la silhouette au chapeau de Tullio Saba apparaît dans la partie droite de l’affiche.

Si Cabiddu se détache nettement du “modèle” du film sarde, il ne le trahit pas pour autant : la volonté de raconter une Sardaigne authentique, vue de l’intérieur, est toujours bien présente, mais le traitement de l’histoire de la Sardaigne diffère : la montée du syndicalisme, l’injustice sociale, le début du combat pour l’autonomie, mais aussi le passé industriel, minier de la Sardaigne, qui avait été peu ou pas montré au cinéma. Le film narre les aventures de Tullio Saba, de son enfance à sa disparition, dans un parcours initiatique qui le conduira des mines de Carbonia à Cagliari, en passant par la guerre, les luttes sociales et la modernisation de l’île. La réflexion sur la mémoire y tient une place prépondérante ; la Sardaigne est mise en scène à travers son passé récent.

C’est aussi la forme du récit, empruntée à la structure même du roman de Sergio Atzeni, qui fait la véritable force du film. Grâce à un habile jeu d’écriture et de montage, Cabiddu choisit de raconter la vie de Tullio Saba à travers le XXe siècle, à travers les témoignages des personnes qui l’ont croisé, côtoyé et bien connu.

L’aura du film doit certainement beaucoup aussi au fantôme de Sergio Atzeni, disparu prématurément en mer en 1995 (il a seulement 43 ans quand il se noie au large de l’île de Carloforte, en Sardaigne) et qui, à l’instar des jeunes talents partis trop tôt, demeure une personnalité très appréciée des lecteurs, sardes et non sardes. La transposition cinématographique de Il figlio di Bakunìn est aussi un hommage de Cabiddu à son ami écrivain et journaliste. Les deux hommes étaient amis d’enfance, sans véritablement connaître leurs noms de famille respectifs. Ils se sont perdus de vue, puis retrouvés quinze ans plus tard, par le biais de leurs travaux. Ils ont même essayé de travailler ensemble à l’écriture d’un scénario mais Sergio Atzeni est décédé avant de terminer ce travail. C’est aussi pour cela que le film s’achève sur une « dédicace à Sergio Atzeni ».

Aujourd’hui, Gianfranco Cabiddu partage sa vie entre Rome et la Sardaigne mais c’est son île qui l’inspire et qu’il choisit de montrer au cinéma : c’est une nouvelle fois le cas pour son dernier long-métrage, une réflexion sur la servitude (notamment des sardes eux-mêmes) tourné en 2015 à l’Asinara, l’île-prison au large de Porto Torres. Inspiré de La tempête de Shakespeare, le film, intitulé La stoffa dei sogni (l’étoffe des rêves), se base plus précisément sur la traduction qu’en a faite l’auteur de théâtre napolitain Eduardo De Filippo, dont Cabiddu a été l’assistant et qui lui a appris à se souvenir de là où l’on vient pour ne pas perdre ce que l’on est et pour échanger ce savoir avec l’Autre. Cette démarche semble illustrer le rapport du créateur à sa terre d’origine : car comme De Filippo est lié à Naples à travers le théâtre, Cabiddu l’est à la Sardaigne à travers le cinéma. Mais dans une démarche d’ouverture vers la Méditerranée… C’est ce qui caractérise d’ailleurs son cinéma récent.

Voici un autre exemple de relation entre littérature et cinéma, avec Giovanni Columbu et Arcipelaghi, adaptation du roman de Maria Giacobbe, qui se sert des thématiques du “modèle” littéraire et cinématographique, et cherche à les dépasser. L’affiche du film de Giovanni Columbu présente l’un des thèmes (l’enfance) et la Sardaigne, à la fois cadre et objet du film : un enfant, de dos, semble avancer dans un maquis aride écrasé par le soleil. Columbu dit avoir été fasciné à la lecture du livre : le récit d’un délit puis d’une vengeance répétée plusieurs fois à travers le point de vue, le vécu et les souvenirs des différents personnages. Cette histoire “traditionnelle” de vengeance, touche ici un enfant : l’acte, intolérable dans l’idée comme dans sa représentation à l’écran (en caméra subjective, avec les yeux de l’enfant), sert ici de charge contre l’aspect le plus noir de la culture sarde, souvent normalisé car considéré comme un pilier de l’histoire de l’île. Le film, sous les apparences trompeuses d’un énième film banditesco ou “de bergers”, est en réalité un constat sans concession d’une tradition mortificatoire, génératrice de souffrances et de douleur, empêchant tout passage à la modernité. Dans son premier long-métrage de fiction, Columbu choisit donc de filmer « la société du mal-être », selon l’expression traditionnellement attribuée à la Barbagia, ce cœur de la Sardaigne peuplé de bandits, zone de non-droit où la violence et le silence condamnent les habitants. Columbu met en scène le plus grand des maux de la Sardaigne, le crime, pour mieux le dénoncer, en comprendre les raisons et provoquer, peut-être, une réaction en chaque spectateur.

Plus tard, Columbu transposera les Evangiles en Sardaigne et en langue sarde, à la façon des peintres du Moyen-Age et de la Renaissance qui représentaient les scènes bibliques dans leur environnement : pour Su re (2012), « Le roi », Columbu choisit de nouveau la Sardaigne comme élément fondateur de son œuvre. L’île est une terre de tournage qui lui fournit ses interprètes lesquels s’expriment en langue sarde : c’est un projet novateur et ambitieux, et un parcours semé d’embûches pour le réalisateur, qui a d’ailleurs peiné à trouver des financements pour le mener à terme, faisant appel à de nombreuses communes, à la population sarde ou à des artistes reconnus pour soutenir sa démarche. C’est une Sardaigne rurale et minérale qui sert de décor au film, qui entend remonter jusqu’aux racines de l’identité sarde. L’aventure est ouvertement militante et la Sardaigne, à la fois en et hors film, est un protagoniste à part entière. Le choix de situer son interprétation des Évangiles en Sardaigne, ainsi que l’implication de la population sarde au sein même du projet, de la production au tournage, impose sans conteste Giovanni Columbu comme l’un des plus grands représentants du nouveau cinéma sarde.

Dans un tout autre genre, parlons d’Enrico Pau, “le” réalisateur de la Sardaigne urbaine, contemporaine. Après Pesi leggeri, Pau tourne son deuxième long-métrage de fiction, Jimmy della collina (qui sort en 2007). Il s’agit de l’adaptation cinématographique du court roman éponyme de Massimo Carlotto. Le récit est publié notamment dans la collection « Frontiere » de l’éditeur EL : la 4e de couverture indique qu’il s’agit d’une « collection directe, incisive, tournée vers l’avant : des livres pour franchir définitivement la frontière avec l’âge adulte. (8) » Cette description renvoie à l’idée de parcours initiatique, de formation de l’individu, qui habite également le film de Pau, dont l’affiche reprend l’idée d’enfermement à travers les photogrammes insérés sous la forme de barreaux de prison ; la propension à l’esthétisme à contre-courant de Pau se traduit aussi par le choix du concepteur de l’affiche de représenter le personnage principal à l’envers, sur le haut de la composition. Dans le livre, l’action (au début et pendant une grande partie du roman) est située dans le nord de l’Italie (Trévise, en Vénétie). Pau a conservé cet esprit, cette atmosphère des villes ouvrières en transposant certaines scènes dans les raffineries grises de la banlieue de Cagliari. Mais en “plaçant” toute l’histoire en Sardaigne, Pau fait apparaître d’autres problématiques relatives à la situation sociale des jeunes en Sardaigne, par exemple. Le film, noir et puissant, à l’esthétique très graphique, est véritablement en rupture avec le cinéma dit “sarde” tel qu’il est conçu habituellement dans l’inconscient collectif du public (sarde et non sarde). Pau est d’ailleurs, à mes yeux, sans aucun doute le cinéaste le plus original de la nouvelle génération, le plus audacieux, celui avec qui la notion de “nouveau” cinéma sarde prend toute sa dimension. Il est en tout cas le plus moderne, celui qui ose montrer le nouveau visage de la Sardaigne à travers une Cagliari urbanisée et glauque, comme le sont d’autres grandes villes d’Italie ou d’ailleurs. C’est dans ce paradoxe que s’exprime la sardité de Pau : si l’histoire, de prime abord, pourrait concerner le parcours – raté – d’un jeune de n’importe quelle métropole, le renvoi continu aux lieux (la ville de Cagliari, mais aussi les frontières physiques d’une île, signe d’ouverture et, au contraire, barrière) et aux éléments sociologiques de la Sardaigne actuelle, inscrit définitivement le cinéma de Pau dans la veine du “nouveau cinéma sarde”. Son dernier film s’intitule L’accabadora, du nom de la figure féminine et étrange de s’accabadora (terme sarde signifie littéralement « celle qui achève ») dont le rôle était de mettre fin à la vie des moribonds : à l’aide d’une sorte de massue (su mazzolu), elle pratiquait l’euthanasie pour limiter l’agonie des malades en phase terminale. Son existence est attestée en Sardaigne jusqu’au début des années 50. Le film, de 2016, reprend, en partie seulement, cette histoire d’accabadora, à travers le rôle de la protagoniste Annetta, confié à l’actrice italienne Donatella Finocchiaro. En partie seulement car ce n’est pas le point central du film. C’est un élément constitutif de l’identité du film mais le regard de Pau est surtout centré sur la Cagliari bombardée pendant la guerre. Je pense que c’est le producteur ou le distributeur qui a voulu s’emparer, en quelque sorte, du succès du roman de Michela Murgia, une auteure sarde, Accabadora, qui a rencontré un public important en Sardaigne et ailleurs, notamment en France où il a été traduit. Mais contrairement à ce que pourrait croire le lecteur ou le spectateur, il ne s’agit nullement de l’adaptation cinématographique du livre…

Salvatore Mereu a puisé également son inspiration, pour certains de ses films, dans la littérature sarde. Son deuxième long-métrage, Sonetàula (2008), est l’adaptation du roman éponyme de Giuseppe Fiori. Le film – une fresque historique – s’inspire assez fidèlement du livre : la trame est respectée, tout comme les mouvements du roman, à quelques exceptions près. Ce film-fleuve raconte l’histoire d’un jeune berger qui a douze ans en 1937. Son père est envoyé en prison, et Zuanne, surnommé Sonetàula (littéralement suono di tavola ou « son de planche », le surnom en langue sarde évoque la maigreur du jeune dont les os qui craquent renvoient aux bruits émis par le bois), se retrouve livré à lui-même, mais guidé par son grand-père et son oncle. Commence alors le parcours initiatique du jeune homme. Un jour, Zuanne se venge d’un affront en massacrant le troupeau du provocateur. À la suite de ce crime, il choisit de ne pas se rendre aux carabiniers, mais de fuir dans les montagnes pour épouser, presque malgré lui, la carrière de bandit. L’arc narratif du film est très ample et Mereu a fait le choix de confier le rôle, du début à la fin, à un seul acteur : le jeune Francesco Falchetto incarne l’adolescent qui se fait homme dans un parcours initiatique qui le conduira, inévitablement, à sa chute. Le film, entièrement tourné en Sardaigne, est un nouvel hommage que Mereu rend à son île et à son histoire.

Mereu fait un saut dans le temps, l’espace et le style narratif pour son troisième long-métrage de fiction, Bellas mariposas, adaptation cinématographique d’un roman posthume de Sergio Atzeni. Le film, tourné en 2012, a connu un joli succès critique et a été présenté dans de nombreux festivals dans plusieurs pays. L’affiche du film présente les deux jeunes héroïnes du film, Cate et Luna, dans une composition très graphique reprenant les tons chauds d’un été en Sardaigne. Les deux jeunes filles vivent dans un quartier périphérique de Cagliari (le film a été tourné à Sant’Elia). Bellas mariposas confirme l’intérêt que le cinéaste Salvatore Mereu porte à sa terre d’origine qu’il traite, sur l’ensemble de sa filmographie, sous ses représentations les plus diverses : des pratiques archaïques des bergers de Barbagia aux préoccupations des jeunes insérés dans une Sardaigne urbanisée, de la vision d’une île repliée sur elle-même à la mise en scène du métissage ethnique dans la banlieue de Cagliari, Mereu filme les visages d’une région à cheval entre tradition(s) et formes de la modernité.

Enfin, Mereu, pour son prochain long-métrage, choisit d’adapter un roman important de la littérature sarde contemporaine, Assandira, de l’écrivain et anthropologue sarde Giulio Angioni. On parle depuis 2016 de l’adaptation ambitieuse de cet écrit passionnant, dont je vous livre la trame. Un vieux berger sarde se laisse convaincre par son fils et sa belle-fille d’implanter un agriturismo, Assandira, dans sa vieille bergerie abandonnée, afin d’offrir une expérience de vie du monde agropastoral sarde traditionnel. Mais les choses tournent mal et le récit en dit long sur l’exploitation de l’identité… Le film est en post-production depuis la fin 2018, on espère qu’il sortira bientôt sur les écran. C’est en tout cas la preuve que le cinéma et la littérature, en Sardaigne, peuvent encore cohabiter, sur des thématiques actuelles, qui se détachent justement d’une vision figée et stéréotypée de la Sardaigne, tout en la questionnant de façon critique… Au casting, on devrait retrouver… Gavino Ledda, l’auteur même de Padre padrone ! La boucle est bouclée…

Et c’est d’ailleurs un phénomène que l’on observe dans la littérature sarde postmoderne, qui s’est, je crois, affranchie d’un modèle littéraire prégnant et alors éloigné d’une réalité contemporaine dont le roman sarde se veut le témoin. Une attitude incarnée notamment, nous l’avons vu, par Sergio Atzeni mais aussi, par exemple, Flavio Soriga qui mettent en avant, dans leurs romans, une culture cosmopolite et l’idée d’une littérature urbaine qui déconstruit le stéréotype sarde avec « légèreté (9) ». Ces temps et ces thématiques semblent se superposer, comme un calque, à l’évolution de la sardité et de la sarditude telle que les réalisateurs sardes l’ont figurée au cinéma.

Et c’est un phénomène que l’on peut observer aujourd’hui, en Corse. Alors, je le dis, bien plus que comme un chercheur – car je ne suis pas un spécialiste, à proprement parler, de la question – mais plutôt comme un observateur : aux côtés d’une littérature classique dans sa forme, dans ses thèmes, on a comme un contre-courant, qui se veut une observation souvent critique de la Corse, des Corses et des codes qu’y sont rattachés. Dans cette littérature insulaire à contre-courant – ou alors, au contraire, dans l’esprit qui parcourt, peut-être nécessairement, aujourd’hui, la Corse – je pense à Marcu Biancarelli, dont les écrits ne ménagent pas ce que nous sommes. Et je crois que l’exemple du Peuple du quad, est assez révélateur de ce point de vue. Dans la même veine, comment ne pas citer Jérôme Ferrari, dont le talent, d’ailleurs, s’est confirmé quand il a reçu le prix Goncourt pour Le sermon sur la chute de Rome en 2012. Et pour revenir au cinéma, il est intéressant de voir que Thierry De Peretti, « le » réalisateur le plus emblématique d’un « nouveau cinéma corse » cru, critique et en prise directe avec les problématiques contemporaines que traverse ou a traversées notre île, de voir, donc, que, non pas le film qu’il est en train de tourner et qui ne concerne pas la Corse, mais le prochain – en tout cas, celui qu’il souhaite faire plus tard – serait l’adaptation du roman A son image. Ainsi, la boucle est bouclée et, d’une certaine façon, on retrouve une nouvelle fois un écho, dans la démarche de De Peretti, à la façon dont le nouveau cinéma insulaire et identitaire, en Sardaigne, s’est ré-emparé d’une littérature contemporaine audacieuse, éloignée des récits stéréotypés traditionnels : Grazia Deledda, entre autres, pour la Sardaigne, Prosper Mérimée (avec Colomba ou Mateo Falcone) pour la Corse.

Je ne suis pas certain que les faits soient liés entre eux : je ne suis pas certain que ce qu’il se passe en Corse dans ce domaine soit lié à ce qu’il se passe en Sardaigne. Mais je constate simplement qu’une fois de plus le rapport entre Corse, littérature et cinéma est, d’une certaine façon, le miroir d’un rapport, peut-être plus installé, entre Sardaigne, littérature et cinéma. Avec, comme toujours, en arrière-plan, la question, si épineuse et si présente, de… l’identité.

Fabien Landron

1-Si l’action du film est censée se dérouler en Sardaigne, le film a été tourné principalement dans le Piémont italien, à Val di Lanzo, près de Turin. Georges Sadoul affirme pourtant le contraire (cité par le site http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=4958).

2-Ce roman de Jane Austen a été publié en 1813. Considéré comme son chef d’œuvre et véritable classique de la littérature anglo-saxonne, il a été de nombreuses fois adapté à la télévision (la première série télévisée Price and prejudice, produite et écrite par Michael Barry, a été diffusée en 1938 en Grande-Bretagne) et au cinéma (la première version, de Robert Z. Leonard, date de 1940), de façon plus ou moins fidèle. La plus célèbre minisérie télévisée a été diffusée par la chaîne britannique BBC en 1995.

5-Edoardo Mulargia a réalisé plusieurs westerns-spaghetti et films érotiques dans les années 60 et 70 sous les pseudonymes Tony Moore et Edward G. Muller ou sous son vrai nom.

6-Le livre a reçu le Prix Viareggio dans la catégorie « Meilleure première œuvre », et est vite devenu un best-seller.

9-Ces considérations s’appuient sur l’étude menée par l’universitaire PIAS (Giuliana), « Fra tropismo identitario e identità postmoderna. La sardità “leggera” di Flavio Soriga », in « Introduzione », in CONTARINI (Silvia), MARRAS (Margherita), PIAS (Giuliana) (éds), L’identità sarda del XXI secolo, op. cit., p. 113-126.