TANTE VOCE DA SENTE

Attelli

Scontri di 13.07.2021

Wolfgang Laade – Das korsische Volkslied –Band 2 – Traduction

CHANTS DE FEMMES

Les chants funèbres – lamenti et voceri – et les berceuses – Ninne nanne – sont des créations typiquement féminines. La femme, et la mère qui donne la vie, est aussi l’interprète du chant funèbre dans presque tous les pays du monde. Il n’est pas rare que l’homme se tienne à l’écart et affiche une attitude indifférente, comme Tomasi et d’autres l’ont observé en Corse :

« Les femmes seules pouvaient et devaient pleurer. Les hommes au contraire, restaient immobiles et silencieux, ce qui était un signe de fierté »

Antoine Filippi, professeur à Porto Vecchio, m’a expliqué le chant funèbre comme l’expression d’un irrésistible « besoin de chanter la douleur ». Le langage ne suffit plus à ce moment où le son devient plus éloquent que le mot, où le mot parlé semble banal.

Mathieu Ambrosi (1935 : 82) évoque le chant funèbre de la femme corse : « On dit qu’il agit en elle comme un besoin d’apaisement et de consolation de l’âme ». Félix Quilici m’a raconté comment, en sa présence, une artiste corse de renommée internationale, qui vivait à Paris, s’est pour ainsi dire figée à l’annonce soudaine d’un décès, et s’est spontanément lancée dans des lamentations à mi-voix, rimées et mélodiques.

Elle n’était plus la personne que tout le monde connaissait, elle était transformée, et une force étrange et élémentaire émanait d’elle.

Nous pouvons compatir à la « compulsion » intérieure de l’expression vocale de lamentation, mais nous observons que, malgré toute sa spontanéité, elle se produit en tant qu’expression de modèles de comportement propres à la culture et à l’intérieur de ceux-ci. Par ailleurs, la complainte elle-même adhère à certains types mélodiques et poétiques traditionnels propres à la culture.

L’abbé Galletti écrivait en 1863 (81) :

« L’improvisation des chants funèbres est pour les femmes corses l’objet d'une constante méditation. Elles en occupent leur esprit au milieu de leurs travaux rustiques, soit qu’elles relèvent les olives, les châtaignes, les amandes ; cueillent les pêches ou les raisins, exposent les figues sur les claies au soleil ; ou dans le sein de la famille, soit qu’elles filent, tricotent, cousent et vaquent aux divers soins de l’intérieur. Cette instruction lyrique et toute autodidactique commence pour elles dès l’âge de douze ou treize ans. L’amour filial en est le seul maître, maître grave qui leur rappelle sans cesse qu’elles auront à pleurer un jour sur le cadavre d’un père ou d’une mère adorés ! »

Les auteurs expliquent la prédominance des chants funèbres dans le répertoire féminin par la constante « atmosphère mortelle » (Marcaggi), dans laquelle les guerres, les soulèvements et les querelles de sang internes, incessants, maintenaient les familles corses. La mort était toujours présente. Il est rare qu’une famille ou un village ne soit pas en deuil pendant une période prolongée. Marcaggi (1926 : 36) évoque donc de l’ « oppression constante et fatale de la mort ».

Gregorovius pense que l’habit noir habituel des femmes corses provient du fait qu’elles pouvaient difficilement enlever leurs vêtements de deuil. Les lamentations se taisaient rarement dans la maison et étaient, dans la sphère domestique féminine, la forme caractéristique de l’expression musicale. Dans ces conditions, nous pouvons comprendre pourquoi les deux genres de chants féminins, les chants funèbres et les berceuses, correspondent dans le style mélodique et l’exécution à tel point qu’ils peuvent être considérés musicalement comme un seul type.

D’autre part, on ne peut pas exclure qu’il y ait ici aussi un lien similaire à celui que Wille a trouvé dans la tradition romaine, où la similitude stylistique des deux genres remontait à l’identification de la mort et du sommeil, qui s’exprimait même dans le nom commun des deux, Nenia (Wille 147 et 152). Sophie Drinker, quant à elle, rappelle que le chant funèbre primitif a toujours porté en lui l’idée de renaissance.

« Le génie populaire corse s’exprime surtout dans les lamenti et les voceri », écrit Marcaggi (1926 : 34). Cela expliquerait pourquoi les recueils actuels, de Tommaseo à Marcaggi, contiennent principalement ou exclusivement des lamentations pour les morts, comme leurs titres l’indiquent déjà (Fée, Ortoli, Marcaggi 1898 et 1926).

Le mélodisme du lamento domine également le chant populaire traditionnel corse, bien au-delà du cadre des lamentations pour les morts. Il détermine aussi musicalement les complaintes d’un autre contenu (complaintes d’amour, d’adieu), dans la mesure où l’improvisation de tercets (voir chapitre : la poésie chantée) n’est pas utilisée comme forme d’articulation poético-musicale. Ainsi, l’utilisation de la technique mélodique du lamento transcende en même temps les frontières du genre du chant féminin : il est également utilisé dans des genres typiquement masculins (complaintes de mort d’animaux, complaintes de bandits).

La façon d’interpréter le lamento, qui est si différente de celle des autres chants masculins (voix aiguë et pressée), associée aux différences mélodiques de style, montre d’autant plus clairement que le style de chant du lamento provient d’une autre sphère musicale : celle des femmes.

Mathieu Ambrosi (1935 : 149) attribue également aux femmes l’émergence et la mise en forme du lamento sous l’aspect de la complainte amoureuse. Selon lui, ce genre n’est apparu qu’au XIXe siècle :

« Dès la période directoriale, la conscription est instituée. Jeunes gens fiancés, amants, amoureux, etc., sont appelés au service militaire, et pour longtemps, nous le savons. Les jeunes filles testent éplorées, souvent inconsolables . . . (annotation) C’est un long drame. Un drame qui a duré plus d'un siècle. Que de déchirements lors des cruelles séparations endurées par les parents, qui voyaient partir leurs enfants pour le continent français : Pays de ‘l’autre côté de la mer’. Mais la douleur de la délaissée était d’autant plus forte, et plus durable, qu’elle était cachée. Pauvre délaissée condamnée à avaler ses larmes et à taire ses sanglots. Alors naissaient, avec les plaintes les vers, alors se formaient les strophes immortelles, tant de fois chantées, et que le temps ne pourra que populariser. »

Pour Ambrosi, ce sont les jeunes filles abandonnées qui, par leurs plaintes, ont permis à la complainte de connaître un développement fructueux, mais les mères et les sœurs abandonnées par leurs fils ou leurs frères ont également apporté leur contribution. De même, si l’un des enfants devait aller vivre chez des parents à Ajaccio ou à Bastia pour se rendre à l’école, cela pouvait donner lieu à des chants de lamentation déchirants (Ambrosi, l. c. : 153).

Mais désormais, les recrues chantent aussi des complaintes d’adieu lorsqu’ils quittent leur famille et leur village. Sur le plan stylistique, elles ressemblent à celle des femmes, à moins que l’on ne choisisse la poésie en tercets comme forme de communication.

Marcaggi fait remonter la prédominance de la complainte dans le chant corse à des siècles de guerres et de querelles de sang internes, pour conclure plus loin (1926 : 36) :

« Cette atmosphère mortelle empêche l’éclosion de tout art, de toute littérature ; l’île ne pouvait produire que des soldats, des hommes d'action, des caractères énergiques, sculptés, si l’on peut s’exprimer ainsi, dans le granit, mais du cœur affligé des mères, des sœurs, des épouses, jaillirent, en présence de la mort, des cris de douleur, de vibrants sanglots, qui formèrent les lamenti et les voceri, reflétant la rudesse de leurs mœurs, l'énergie de leurs paysages, la naïveté, la candeur et la simplicité de natures primitives encore à l'état patriarcal ».

Puisque les lamenti constituent une base si importante du chant traditionnel corse, il semble approprié de commencer la discussion sur les genres de chants par leur prototype : les chants funèbres.

Datation et paternité

Les plus anciens chants funèbres corses conservés sont (Marcaggi 1926 : 22) :

« La to jente t'aspettava » pour le médecin assassiné Matteu de Sartène (1745),

« Eo buria che la me voce » (1767),

« Eju partu dalle Calanche » (1833) et

« O caru di la surella » (1838).

Ils ont été communiqués pour la première fois par Tommaseo. Les dates font référence aux années au cours desquelles les événements chantés ont eu lieu. De telles dates sont fréquemment indiquées dans les recueils de chants existants, voire dans les chants mêmes. Elles devraient également être vérifiables dans les registres de la communauté locale, de l’église ou de la police, car, dans la plupart des chants funèbres, a été transmise tant la cause – le meurtre aussi bien que la vendetta – que le nom de la personne morte chantée.

En outre, pour de nombreux chants funèbres, il est même précisé, s’ils sont interprétés par l’épouse, la mère, la fille, la sœur ou d’autres membres de la famille du défunt, et, dans de nombreux cas, le nom de la personne concernée par le chant est également indiqué. Mon travail de terrain a révélé que les connaissances sur la paternité des auteurs et sur l’événement sous-jacent du chant sont en déclin rapide ces derniers temps. En 1958, de nombreux anciens fournissaient encore les informations correspondantes avec leurs chants, surtout s’il s’agissait de matériel provenant de leur région d’origine.

Comme indiqué ailleurs, les textes des chants communiqués par Tommaseo sont des versions éditées. Tommaseo ne fournit pas de mélodies. Lorsque des mélodies sont ajoutées dans des sources ultérieures, il faut garder à l’esprit qu’elles ne sont en aucun cas associées au texte en question à l’origine. Étant donné que les mélodies de lamento sont facilement interchangeables, il est de toute façon difficile de déterminer quelle mélodie a été associée à l’origine au texte conservé. Les mélodies communiquées avec un texte peuvent avoir été utilisées par l’informateur respectif ou même avoir été attribuées à un texte par le compilateur ou son ami musicien qui a fourni les notations musicales. Si les mêmes textes apparaissent à plusieurs reprises dans la littérature existante avec les mêmes mélodies, cela donne une impression d’appartenance, mais dans de nombreux cas, cela n’est dû qu’au fait qu’un compilateur a repris le morceau de la collection d’un autre. Cela est particulièrement vrai pour les morceaux qui ont depuis longtemps disparu de la tradition vivante et qui ne sont disponibles que sous forme écrite.

Mathieu Ambrosi a cité (1935 : 84-95) des échantillons textuels de chants funèbres des XVIIe et XVIIIe siècles sans en donner les sources. Aucun d’entre eux ne figure dans la présente collection. Ambrosi note que les chants funèbres les plus connus, et ceux qui étaient encore connus dans la tradition vivante à son époque, provenaient tous du XIXe siècle. C’est également le cas de la majorité des morceaux que j’ai collectionnés.

Si quelqu’un mourait, les femmes entonnaient un grand cri de gémissement (gridu). Les rideaux étaient tirés, les miroirs couverts et trois bougies ou lampes à huile allumées. Le feu était éteint dans la cuisine, qui est restée inutilisée pendant trois jours. Le défunt était baigné, enveloppé dans un tissu blanc ou brun et déposé sur une grande table (tola). Pendant les obsèques, il n’était pas permis de donner quoi que ce soit : les articles achetés et la nourriture restaient impayés jusqu’à une semaine après l’enterrement. Des messagers à cheval étaient envoyés dans d’autres villages pour prévenir les parents et les amis. À l’arrivée de chacun d’eux, de nouveaux cris de lamentation s’élevaient. Les femmes se rassemblaient dans la chambre près du mort, où leurs lamentations résonnaient. Les hommes se signaient devant lui, embrassaient ses proches, puis se retiraient dans une pièce adjacente. L’âtre était mort. Les parents et les voisins préparaient la nourriture, le cunfortu, pour les personnes en deuil pendant trois jours.

Le soir, le prêtre priait le chapelet avec toutes les personnes présentes. Ensuite, on organisait la veillée (veglia), car il n’était pas autorisé de laisser le défunt seul la nuit dans la maison. À minuit, un repas léger (cunfortu) était servi.

En général, la confrérie laïque locale s’occupait des funérailles et de tout ce qui s’y rapportait. Les hommes de la confrérie apportaient le cercueil à la maison du mort tôt le matin et le défunt était placé à l’intérieur. Puis, ils portaient le cercueil à l’extérieur de la porte et verrouillaient la chambre mortuaire derrière eux. Le cercueil ouvert était alors posé sur une table en plein air, dans un jardin ou dans la rue, et exposé publiquement. Le visage et les mains du défunt étaient découverts.

Le matin même, les femmes « pleureuses », vêtues de noir, venaient des villages voisins. Il s’agissait des scera ou scirata, « Cortège en provenance d’une localité voisine se rendant à une maison mortuaire » (Ceccaldi 1968 : 355, d’après le texte de l’auteur, Saint-Germain : 130 et Marcaggi 1898 : 231, note 1), Ce chœur funèbre de femmes était dirigé par la vocératrice exerçant le rôle d’un chantre : « La vocératrice marche toujours à la tête des pleureuses » (Marcaggi, l. c.). C’est de là que vient l’expression Andà a la scirata, aller avec les pleureuses à la maison du mort, occasionnellement Andà al la gridata (Gregorovius II : 30), aller à la lamentation. Lorsque ces femmes arrivaient à la maison du mort, elles poussaient des cris de désespoir, se trituraient les cheveux et faisaient des gestes désespérés.

Les lamentations continuaient jusqu’à ce que le prêtre et la confrérie laïque apparaissent et que le mort soit soulevé.

Lorsqu’on partait enfin pour les funérailles, il fallait retourner la table sur laquelle était couché le mort, sinon, selon la croyance populaire, un autre décès suivrait dans la même année et dans la même famille. La table devait rester face contre terre pendant vingt heures, et s’il pleuvait dessus pendant ce temps, cela signifiait également un malheur.

« Le matin des funérailles, au moment de la levée du corps, une énorme clameur retentit.

Autrefois, les proches parents du mort se livraient à de violentes démonstrations de douleur :

ils s'arrachaient les cheveux, s'égratignaient la figure, et jetaient au vent des adieux déchirants. Cet usage païen a presque entièrement disparu. On n'en constate la survivance que dans les lointains villages de montagnes » (Marcaggi 1926 : 42).

Lors du service funèbre dans le cimetière paroissial ou sur le tombeau familial situé à part, la confrérie laïque chantait la messe de requiem, souvent avec trois absolutions, et le tout durait de 9 heures du matin environ jusqu’à midi. Vers 13 heures, les adieux au défunt se déroulaient au milieu de lamentations déchirantes et de gestes de lamentation. Seuls les hommes se comportaient plus calmement.

Dans le cas d’une mort violente, Boswell (1768) a pu observer une scène sauvage lors de ces procédures : toutes les femmes mariées du village, après des accès de désespoir et de chagrin, se jetaient sur la veuve, la battaient et la châtiaient d’une manière pitoyable. Ensuite, elles la ramenaient à la maison. Des faits semblables ont également été rapportés par d’autres sources.

Après l’enterrement, le banquet funéraire (magnaria) était organisé à la maison. Tous les villageois de sexe masculin étaient invités, et au moins un homme de chaque maison y prenait part, en fonction de la situation des hôtes. Les visiteurs venant de l’extérieur participaient tous à ce repas.

« Les nombreux parents et amis accourus pour rendre un dernier hommage au mort ont l’impérieux devoir d’y assister. On se pique d’amour-propre pour que ce repas soit aussi magnifique qu’un banquet de noces, et l’on voit assez souvent de pauvres gens faire abattre des bœufs, des moutons, mettre des tonneaux de vin en perce, afin de traiter dignement leurs convives » (Marcaggi 1926 : 42 f.).

Le coût du repas funéraire dépassait souvent de loin les moyens de la famille, mais on disait que l’on « s’honorait » ou que l’on « honorait le mort », et on s’endettait ainsi lourdement. Dans la commune de Coggia, cette coutume a donc été interdite dès 1791, mais elle a survécu jusqu’à ce jour.

Selon Arrighi (1970 : 263 et suivants), le temps de deuil était fixé entre cinq à six ans pour le conjoint, trois pour le père ou la mère. À cette époque, les femmes s’habillaient de noir ou de brun et tiraient la faldetta sur leurs yeux, portaient les cheveux défaits et ne se montraient pas à la fenêtre. Pendant trois mois, elles ne quittaient la maison que le dimanche pour assister à la messe du matin.

La déploration funèbre

Marcaggi décrit la scène comme suit (1926 : 39-41). À la tête de la tola se tenaient debout avec des cheveux défaits la mère, les sœurs, l’épouse et les parents les plus proches, et tout autour les autres pleureuses.

« Or, voici qu’après les premiers hurlements, grondements d’orage qui ont salué le jour, un silence relatif se fait. La plus proche parente du mort se lève, les yeux rougis par les larmes, le visage convulsé par la souffrance. Elle tire violemment sur ses cheveux par à-coups saccadés, se courbe sur le mort, l’embrasse, l’appelle par son nom, jette des cris inarticulés en balançant son corps, fébrilement de droite et de gauche. Arrivée à un certain degré d’exaltation, sa voix s’alanguit, devient traînante, et elle chante sur un récitatif solennel, avec un dandinement cadencé de son corps, l’éloge du défunt. Chaque stance est ponctuée de sanglots qui viennent grossir en crescendo les gémissements, les cris, les plaintes des autres pleureuses.

La mélopée se développe, grave, monotone, une strophe appelant l’autre, au milieu des soupirs et des larmes, traversée, par instants, d’interjections douloureuses, de cris de désespoir.

Mais des pleureuses, d’autres pleureuses viennent à u duolu, au deuil, enveloppées de noir. Sur le seuil de la chambre mortuaire elles s’arrêtent, lèvent les bras au ciel, et hurlent par trois fois, à plein poumons, le nom du mort. Elles s’avancent ensuite, solennelles, toutes en larmes, se frayent un passage au milieu des femmes jusqu’au chevet de la tola. Elles embrassent le mort, les parents, à qui elles prodiguent des mots de consolation, et prennent place dans le cercle des pleureuses. Leur arrivée a provoqué un redoublement de cris et de larmes qui ont empli la chambre mortuaire de clameurs...

Quand le calme est rétabli, la vocératrice poursuit, d’abondance, sa psalmodie lente. Les élans de tendresse jaillissent, spontanément, de son cœur ; les mots doux, les images vives, affluent sur ses lèvres ; elle soupire, implore murmure des caresses ; elle adresse au mort des reproches émus, naïfs, de l’avoir quittée à l’improviste, sans prévenir, il parle du Paradis comme d’un pays voisin où sont les ancêtres et le charge pour eux de commissions diverses ; elle interpelle la Mort elle-même comme une personne, familière qu'elle coudoyé tous les jours, l’appelle ‘la Voleuse’, ‘Celle-au-Pied-Léger’, etc., se montre naturelle et ingénue, dans la libre expansion d’un cœur aimant qui déborde de tendresse . . .

Au moment de s’affaler, recrue de fatigue, sur sa chaise, elle jette un cri prolongé, appelle une des pleureuses par son nom évoque le souvenir d’un de ses parents, mort récemment. Celle-ci se lève, frémissante. Après avoir loué la vie du défunt, elle interpelle ses morts à elle, leur cause comme s’ils étaient présents, les supplie de venir en aide à la famille, de prier le Seigneur pour qu’il la protège. Son lamento terminé, cette vocératrice passe la parole à une troisième, celle-ci à une quatrième etc.

L’intime communion qui se produit entre les vivants et les trépassés, entre les angoisses de la vie présente et les béatitudes du Paradis amène les pleureuses à un degré extrême d’exaltation. Autour du mort rigide et pâle on les voit onduler, s’agiter et se tordre, en cadence,

comme si elles formaient la chaîne »

Parfois, la lamentation funèbre prenait des formes extrêmes. Goury a observé un jour à Ajaccio, après que deux ou trois bateaux de pêche ont coulé et que plusieurs hommes ont péri :

« Les veuves et cinquante autres femmes accourent sur le rivage, avec des hurlements affreux et des imprécations abominables contre la mer : une d’entre elles, prennent des pierres et les jetant,

disait avec rage : ‘Tiens, maudite et exécrable mer, voilà pour toi !’ »

Goury rappelle à ce propos la tradition selon laquelle Xerxès Neptune avait donné des coups de fouet, après que l’un des ponts sur l’Hellespont s’était effondré

On décrit dans les chants plus souvent les scènes sauvages qui résultent d’une mort violente lors d’une fête funéraire.

« La vive douleur causée par une mort naturelle s’exacerbait, atteignait au paroxysme de la haine et de la violence quand la mort était tragique, ainsi qu’on avait à l’enregistrer hélas ! Trop souvent

au XVIIIe et au cours de la première moitié du XIXe siècle.

Les pleureuses se ruaient sut le mort, se grisaient de sang et s’emportaient en des fureurs inexprimables. Avec leurs cheveux dénoués, leurs visages labourés par les égratignures, leurs yeux égarés, elles ressemblaient exactement à des Ménades.

Ce n’était plus la femme qui pleurait, c’était une furie secouée par la rage de destruction qui soufflait de farouches appels au meurtre, qui faisait vœu ‘de se débaptiser si on n’accomplissait pas sa vendetta’, qui voulait ‘répandre le sang du mort à travers champs comme une semence de haine’, qui demandait ‘au Ciel d’envoyer un jubilé de vendetta’ etc. . . .

La démence de ces femmes en délire était contagieuse ; les hommes les mieux trempés en avaient les nerfs crispés, le sang allumé, le cerveau troublé ! » (Marcaggi 1926 : 43 f.).

Pendant la grande lamentation funèbre entre l’arrivée de la scirata et l’enlèvement des morts au cimetière, la caracola avait lieu occasionnellement, ce dont les sources anciennes font état à plusieurs reprises.

Gregorovius (II : 30 f) décrit l’arrivée de la scirata à la maison du mort :

« Dès que la chorale entre dans la maison, les pleureuses saluent la personne en deuil, que ce soit la veuve, la mère ou la sœur, et elles s’inclinent tête contre tête pendant une demi-minute. Puis une femme de la famille en deuil invite les personnes réunies à se lamenter. Elles forment autour de la tola un cercle, le cerchio ou le caracollo, et se balancent en hurlant autour du mort, desserrant, le cercle ou le refermant, toujours avec des lamentations et les signes de malheur les plus sauvages.

Ces pantomimes ne sont pas partout les mêmes. Dans de nombreux endroits, elles ne sont pas du tout altérées par le temps ; dans d’autres, elles sont atténuées ; dans les montagnes profondes, surtout dans le Niolo, elles persistent dans leur ancienne puissance païenne et ressemblent aux danses de la mort de la Sardaigne. Leur vivacité dramatique et leur extase furieuse sont choquantes et horribles. Il n’y a que des femmes qui dansent, gémissent et chantent. Ressemblant aux ménades, les cheveux défaits, épars autour de leurs poitrines, les yeux pleins de feu étincelant, leurs manteaux noirs flottant, c’est ainsi qu’elles se balancent, émettent des cris de lamentation, battent le plat de leurs mains, se frappent la poitrine, se triturent les cheveux, pleurent, sanglotent, se jettent parterre devant la tola, se saupoudrent de poussière – puis les cris de lamentation se taisent, et ces femmes sont maintenant assises, immobiles, comme des sibylles, respirant profondément, se calmant. Terrible est ce contraste flagrant entre la danse sauvage de la mort sous les lamentations hurlantes et le mort lui-même, qui gît rigide et immobile sur le cercueil et qui pourtant domine cette frénésie furieuse. Dans les montagnes, les femmes qui se lamentent se déchirent aussi le visage jusqu’au sang, parce que, selon une ancienne conception païenne, le sang est agréable aux morts et réconcilie les ombres. On le nomme alors raspa ou scalfitto.

Quelque chose de démoniaque apparait dans la nature de ces femmes gémissantes, et elles doivent sembler effrayantes lorsque leur danse et leurs lamentations portent sur un homme assassiné. Elles deviennent alors véritablement les furies, les vengeresses du meurtre aux cheveux de serpent, telles qu’Eschyle les a peintes ».

Arrighi (1970 : 262), un officier anonyme de Picardie, dans ses mémoires écrits en 1777-1779, décrit le caracolu comme « une sorte de ronde scandée de sanglots et de gémissements que les parents d’un homme assassiné mènent autour du cadavre sur la place de l’église ».

Certaines sources affirment que le caracolu n’était pratiqué qu’en cas de mort violente.

Il est difficile de trouver des informations précises sur le caracolu. Fée écrit (1850 : 60) :

« On voit par le texte de plusieurs voceri que les femmes réunies tournent autour du corps en faisant des gestes de douleur et en poussant des cris plaintifs. C'est alors que par fois elles se déchirent la figure avec les ongles. Cette sorte de danse funèbre est nommée le caracolu ».

Marcaggi (1898 : 24, note) :

« Dans le caracollo les pleureuses se tenaient par la main et chantaient en dansant autour du cadavre. De là, sans doute, le nom de ballati donné aux chants funèbres ».

Et De Croze (1911 : 133) :

« C'était aussi le caracolu, effroyable et frénétique ronde que l'on dansait, en sanglotant et en hurlant, autour du mort : le rythme de cette ronde s'apaisa et devient une sorte de farandole éplorée et très lente qui, nous a-t-on dit, se déroule encore à Boticetto, avant la venue du prêtre ».

Gregorovius fait savoir, peu après avoir décrit le caracolu (1854 II : 33) :

« Or cette danse pantomimique s’appelle en corse la ballata (ballo funebre), la ballade. On dit ballatare sopra un cadavere, danser sur un cadavre. La complainte se dit vocerare, la déploration funèbre Vocero, Compito ou Ballata ».

Toutes ces descriptions souffrent du fait qu’aucun des auteurs n’a vu le caracolu par lui-même. Même Gregorovius, malgré tous ses détails, ne semble rapporter que des ouï-dire. Apparemment, au milieu du siècle dernier, le caracolu n’était plus pratiqué dans la plupart des régions de l’île. Selon Gregorovius, il n’existait à l’époque que dans quelques endroits isolés de la montagne, comme le Niolo.

De Croze a entendu dire, au début de notre siècle, que cela se passait encore dans un village de montagne appelé Boticetto. Les personnes âgées que j’ai interrogées en 1958 n’en savaient pas plus : elles n’avaient jamais entendu parler du caracolu.

Joséphine Poggi m’a expliqué que, selon elle, le caracolu n’était pas du tout une danse, mais que le mot désignait seulement le balancement de la partie supérieure du corps d’avant en arrière – combiné à des gestes douloureux et à l’ébouriffage des cheveux – avec lequel les femmes en deuil avaient l’habitude d’accompagner leurs lamentations.

Le compositeur Henri Tomasi avait inclus dans son opéra Sampiero un « Caracolu, terrifiante ronde des femmes autour du gisant ». Comme le rapporte Lamotte (1956b), Camlu Giovoni a ensuite vigoureusement nié dans la revue Aurore Corse de 1956 que quelque chose de semblable ait jamais existé en Corse :

« Quel Corse a jamais vu pareille exhibition autour d’une couche funèbre de notre île ? D’où nous vient cette invention ? »

Giovoni lui-même a dû admettre, cependant, que cette coutume est mentionnée dans un chant funèbre de la collection de Xavier Tomasi (1932), dans un vocero du Niolo. Selon Lamotte, Tomasi a eu connaissance de la danse macabre par Marcaggi, qui la mentionne dans l’introduction de son livre de 1926. Lamotte (ibid. : 54) a découvert que cette coutume a été signalée vers le milieu du XVIIe siècle non seulement dans le Niolo, mais aussi dans les diocèses de Mariana et d’Accia. Lamotte se réfère aux Constituzioni et Decreti Sinodali (Livorno 1665) de l’évêque de Mariana de l’époque, Mgr Carlo Fabrizio Giustiniani. Le 35e chapitre, intitulé « Del piangere i Morti », contient l’interdiction de la danse « barbare et impie » autour des morts accompagnée de certains chants et actes superstitieux, qui ont tous pour origine les Maures et les païens.

Marcaggi fait une autre observation intéressante. Après avoir décrit une fois de plus (1898 : 25) :

« Mais c'est le matin des funérailles, quand les confréries viennent enlever le défunt, qu'une énorme clameur retentit : les pleureuses s’entassent aux fenêtres, s’arrachent les cheveux, s’égratignent la figure, et jettent au vent des adieux déchirants »,

il poursuit :

« Interdit en 1865 par un arrêté municipal de M. Nyer, cet usage païen persiste encore à Ajaccio ... À la vérité, cette coutume est en voie de disparition rapide et il n’y a plus guère que les habitants

de l’intérieur de la Corse nouvellement établis à Ajaccio qui s’y livrent ».

Comme l’ont prouvé les dernières recherches de Markus Römer, la sciratane, ainsi que tout ce qui l’accompagne, avait en fait été interdite par le clergé dès le XVIe siècle. Si le chant funèbre, et avec lui le lamento et le vocero, a pu survivre jusqu’à notre siècle, la danse autour du cadavre a disparu bien plus tôt. Entre-temps, la coutume des chants funèbres, lamento et vocero, s’est également éteinte, et c’est le clergé seul qui assure le service funèbre. La confrérie locale chante la messe de l’enterrement.

La question de l’origine des chants funèbres corses a été discutée à plusieurs reprises. Tous les auteurs précédents, de Gregorovius à Marcaggi et De Croze, ont d’abord invoqué l’antiquité grecque à des fins de comparaison, en citant des passages d’Homère. Ils ont parlé également de coutumes funéraires similaires dans le monde biblique, dans l’Égypte ancienne et à Rome. Ils ont cité les chants funèbres et les querelles de sang des Sémites, des Algériens et des Celtes. Pour indiquer une origine directe des coutumes funéraires corses, ils en sont finalement venus aux peuples étrusco-pélagiques, qui sont mentionnés dans toutes les questions d’origine possibles concernant la Corse.

De Croze (56), Mathieu Ambrosi (1935 : 80) et d’autres ont mis en avant des parallèles méditerranéens et cité les noms locaux des chants funèbres en Grèce, en Sicile, en Sardaigne, aux Baléares, afin de montrer que le chant funèbre n’est pas propre à la Corse. On pourrait ajouter la Roumanie et les peuples finno-ougriens. Mais toutes ces indications ne disent pas grand-chose lorsqu’il s’agit d’une coutume aussi répandue.

Le texte de la complainte chantée sur une mort naturelle contient généralement une description des vertus du défunt, des affirmations d’amour pour lui et des lamentations sur le fait qu’il a quitté la famille. La plus grande place est souvent occupée par la description de la félicité céleste qui l’attend dans l’au-delà. Dans certains détails, les souhaits sont similaires à ceux exprimés dans une berceuse à un enfant pour sa vie future. Dans les deux cas, on aperçoit des images selon un modèle, des simulations et d’autres détails. Ce sont ces lamentations qui, selon Sophie Drinker, portent l’idée de renaissance.

Les lamentations sur l’assassinat d’un homme ont d’autres tonalités. Le déroulement des événements depuis le début du conflit jusqu’au meurtre est souvent rappelé. Les expressions d’amour pour les morts et de chagrin dans laquelle la veuve était également présente. L’ecclésiastique et les visiteurs, qui étaient venus d’autres localités en voiture, accueillaient le corbillard à l’entrée du village et l’escortaient en cortège funèbre jusqu’à l’église. Devant l’édifice, le cercueil était déchargé et la veuve sortait et chantait « une complainte monotone », « dans laquelle les mêmes mots corses étaient répétés sans cesse ». D’abord, une à une, toutes les femmes, puis tous les hommes, s’approchaient de la veuve, l’embrassaient et la consolaient. « Pendant tout ce temps, la lamentation continuait, la voix s’élevant après chaque étreinte ». Après les condoléances, tous se rendaient à l’église où la messe de requiem était dite. Ensuite, les voitures se dirigeaient à nouveau vers la colline, d’où l’on pourrait accéder au cimetière à pied. Six hommes portaient le cercueil, derrière lequel la veuve marchait, se lamentant à nouveau à voix haute. Sa complainte continuait jusqu’à ce que la tombe ait été recouverte. Puis ils repartaient, et toute l’assistance se dispersait immédiatement. L’observatrice a eu l’impression qu’il s’agissait d’un service funéraire très abrégé par rapport aux descriptions de la littérature, et non d’une lamentation particulièrement élaborée. Le parcours global était court et plutôt sobre. Il est remarquable que la lamentation ait été chantée (voir le rapport du Volkskundliches Seminar der Universität Zürich : Niolo 1974, « Bericht von einer Exkursion nach Korsika », Zürich 1975 : 113 f. ; voir également ibid. : p. 83 s.).

6 Die Frau in der Musik, Zurich 1955 : 45 ff. Sur ce point également, ibid. : 33 et suivants et 34, note 1

pour leur perte sont suivies d’un appel passionné à la vengeance sanguinaire, adressé à la parenté masculine environnante, entrecoupé d’insultes et de menaces sauvages aux adversaires et de peinture sanguinaire de l’acte de vengeance. Le pardon est rare : Paul Arrighi (1970 : 261) n’a trouvé qu’un seul exemple, le Vocero de 1745 pour le médecin Matteu, dans lequel une vieille femme tente d’apaiser après les cris de vengeance macabres d’un cousin du mort. Mais c’est une exception.

Lamentu - Vocem - Compitu - Ballata

Au début de son Canti popolari Corsi, Viale dit des chants funèbres corses (3) : « la più parte son chiamate nel dialetto Voceri, o Compitf, o Ballate e sono nenie improvisate… ».

Marcaggi a également mentionné que dans certaines régions de l’île les chants funèbres sont appelés ballata. Il pourrait alors s’agir d’une danse autrefois exécutée lors du rituel funéraire.

Le nom ballata était familier aux habitants de Bozio (Castagniccia) et y était couramment utilisé, avec les noms buceru ou lamentu, pour les lamentations sur les morts. Dans la littérature, le voceru et le lamentu sont jusqu’à présent distingués par tous les auteurs : un voceru était chanté en cas de mort violente, un lamentu en cas de mort naturelle. Mes informateurs n’ont pas fait de distinction stricte entre les deux. Il semble en effet que cette distinction ait été introduite par l’un des premiers auteurs et reprise par tous les autres, alors que cette différenciation n’existait pratiquement pas au sein du peuple. Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’un voceru est de toute façon un chant funèbre, mais que le sens du mot lamentu est beaucoup plus large, et peut signifier aussi bien des chants funèbres que d’autres lamentations.

Voceru vient du latin vox. Voceru ou dans une autre forme dialectale Buceru se retrouvent également dans les formes Vocerata ou Bucerata (Asco). À Aullène, on disait Bucerare, dans la région d’Ajaccio Buciare. Ballata devient Badjata en Fiumorbo, une forme que j’ai aussi entendue à Aullène. Dans le sud, notamment dans le sud-est de l’île, Ballata - Badjata devient Ab-baddata, tout comme le double l du nord dans le sud devient toujours un dd (ou dr). À Aullène, au lieu de Lamentu, on disait toujours Lamenti, même pour le singulier.

En plus des termes Lamento, Vocem ou Bucem et Ballata, les chants funèbres sont également appelés Compiti ou Completi, qui, selon la vision romane, ne dérive pas du latin complorare (se lamenter), mais de complere (accomplir, compléter).

13

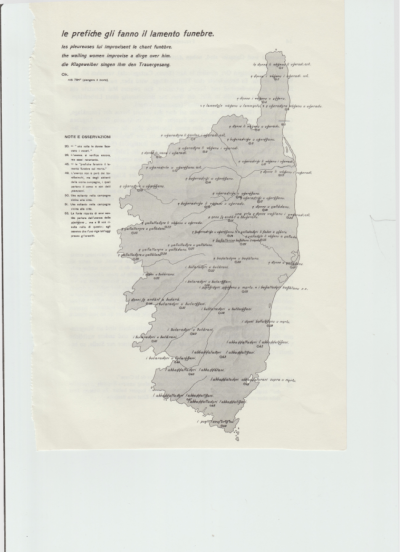

Atlante Linguistico Etnografico Italiano della Corsica de Bottiglioni (Supp. I, Ser. II, Vol. 3, Plate 504) voir annexe I

14 Chants de femmes

Bucerata et Compitu, ainsi que Attittidu, sont également des noms de chant funèbre en Sardaigne. Dans un seul endroit, à savoir à Alzi (Bozio, Castagniccia), j’ai entendu le mot Cuncettu. Il désignait un chant funèbre animal, mais, selon le chanteur, il était utilisé comme synonyme de voceru. Une deuxième fois, un autre chanteur, également à Alzi, a employé le mot pour désigner une complainte amoureuse. Il vient du latin concentus (accord de voix/acclamations unanimes).

À Alando (Bozio), on dit que Ballata est le nom habituel du chant funèbre, dans la région de Sartène, on parle de Completi, et de Voceru à Ajaccio. Ces indications ne sont bien sûr pas exactes. Mais, afin de donner un aperçu des différents noms du chant funèbre en Corse, un tableau de l’Atlante Linguistico Etnografico Italiano della Corsica de Bottiglioni (Supp. I, Série II, Vol. 3, planche 504) est joint à ce paragraphe. Il s’agit de la planche sur laquelle est inscrite la phrase « le prefiche gli fanno il lamento : les pleureuses lui improvisent le chant funèbre » que l’on retrouve dans les différentes formes dialectales locales. L’indication Donne, est utilisée en général pour pleureuse, mais ce nom est selon le cas remplacé par le nom régional sur la planche. Tout comme le mot voceru s’est imposé dans la littérature, le terme « vocératrice » désigne l’actrice interprète du chant funèbre. Ces termes sont donc également retenus ici.

À propos des interprètes du chant funèbre, De Croze écrit (134) :

« Lamento ou vocero, c’est la plus proche parente du défunt qui le chante, improvisant continuellement les strophes poignantes ou véhémentes ; s’arrête-t-elle un instant, une autre lui succède, improvisant de même, et ainsi de suite. Alors que le rôle de la femme semble ordinairement effacé, il est prépondérant dans les funérailles et rappelle la place d’honneur que la Rome antique accordait aux ‘présidentes’, ‘pleureuses-chanteuses’. Ces femmes sont les ‘vocératrices’, et plus qu’un honneur cette quasi-fonction, de tous temps, leur parut un devoir. Aussi, l’improvisation des chants funèbres est-elle, pour la femme corse, l’objet d’une constante méditation ; dès non plus jeune âge elle a ardemment écouté les anciennes, a répété les strophes entendues, s’est essayée à en ajouter d’autres et s’est fait, elle-même, une instruction lyrique; puis l’amour filial, familial, est son seul maître et lui rappelle gravement qu’un jour viendra où il lui faudra pleurer la mort d’un être aimé ».

Dans les recueils de chants du XIXe et du début du XXe siècle, la mère, la fille, la sœur et d’autres femmes de la famille du défunt sont désignées comme interprètes des différents chants funèbres. Si une vocératrice de renommée est présente, cela ne peut évidemment que signifier une valorisation.

« Des femmes auxquelles on donne le nom de ‘voceratrice’, les improvisent et les débitent avec une énergie et une facilité incroyables. . .

Elles marchent en tête du convoi et versifient avec lenteur, mais avec élan. Souvent il arrive qu’une femme de la sciratu l’interrompe et prononce un couplet auquel répond aussitôt la principale interlocutrice qui continue sans que cet incident paraisse le moins du monde la troubler. Celle-ci peut être étrangère à la famille du mort, mais d’ordinaire c'est une parente, une mère, une sœur, une cousine ». (Fée ; 60).

Ainsi, si d’ordinaire une femme de la famille, souvent plusieurs à tour de rôle, faisait office de vocératrice, il existait des vocératrices célèbres pour leur talent particulier. Mais elles aussi ne chantaient jamais seules.

« Bien souvent, la plupart du temps même, il n’y a pas qu’une vocératrice pour pleurer et vociférer ; d’autres, parentes ou amies du mort, prennent part à la lugubre chanson ; parfois, même, des femmes du parti ennemi osent protester. Puis, ce sont les hommes qui murmurent de sourdes menaces, tandis que le groupe des femmes répète, comme le chœur antique, certaines strophes, certains vers qui semblent tout imprégnés de sang et de larmes. " (De Croze:167).

L’abbé de Germanes, dans son Histoire des Révolutions de Corse en trois volumes (Paris 1771-76), mentionne la vocératrice Ballatadora et la décrit comme « une espèce de matrone qui fait le métier de pleureuse et d’oratrice, et qui est payée pour cela ». Paul Arrighi (1970 : 259) cite ce passage, mais souligne que la chanteuse n’a jamais été payée pour son service. Elle a plutôt mis son talent poétique à la disposition spontanée et gratuite d’un parent ou d’un ami de la famille en deuil.

L’abbé Casanova, à son tour, dit dans son Histoire de l’Église de Corse (4 vol. Zicavo 1931-1939) que la vocératrice n’improvisait pas du tout mais qu’elle « apprenait ses chants funèbres avec application comme une véritable artiste, et comme une artiste, elle demandait à être payée » (D’Angelis & Giorgi ; 45).

Félix Quilici a répondu à ma question sur le paiement de la vocératrice dans une lettre (en anglais dans l’original) : « Il ne semble pas qu’elles aient été ‘professionnelles’ mais ‘spécialisées’, c‘est-à-dire des femmes au foyer dotées d’un talent particulier pour l’improvisation poétique. Il est impossible d’imaginer qu’elles puissent être payées. Mais elles pouvaient recevoir des cadeaux comme des denrées alimentaires : certains d’entre elles devaient venir de villages très éloignés ».

Bien entendu, il n’est pas exclu qu’Arrighi et Quilici, dans la perspective d’aujourd’hui, considéraient l’idée de payer la vocératrice comme impossible, tout comme Camlu Giovoni avait déclaré inconcevable la coutume de danser autour du cadavre en Corse. Romancer les idées de vendetta et de banditisme peut avoir influencé le jugement des personnes mentionnées. Nous ne pouvons pas poursuivre cette question ici. Peut-être d’autres personnes y répondront-elles à l’occasion.

Marcaggi (1926 : 46) évoque quelques vocératrices célèbres, mentionnées chez Tommaseo (1841). Tomasi (1932 : 16) reprend leurs noms et ajoute quelques détails supplémentaires :

« Mariola di Piazzola (Orezza), qui au XIXe siècle dirigeait les chœurs funèbres et dont ses voceri étaient demandées partout.

Clorinda Franceschi, de Penta-di-Casinca, connue dans toute la piève de la Casinca ; un lamento sur la mort de sa sœur est resté comme modèle du genre. »

Tommaseo a nommé de plus une certaine Antoinetta de Balagne.

Marcaggi et Tomasi citent d’autres vocératrices de leur époque (Tomasi : 16) :

« Rusetta Cherubim, de Zalana, que nous avons entendue en 1890 à Aléria.

Madeleine Farriali, de Guagno.

Tindina, de Sari d’Orcino

Erminia Peraldi, de Corano qui chantait sur des cercueils une poésie comparable aux chants liturgiques »

En se référant aux noms transmis, Antoinetta et Tindina, Marcaggi (1926 : 47) note :

« De ceux-là, au moins, on a retenu le prénom et le nom de leur village d’origine. Combien d’autres, douées d’un véritable génie poétique, dont le souvenir s’est perdu ! »

Jean Luciani (1962 : 436) cite d’autres vocératrices, qu’il connaît de sa région au sud de l’île :

« Zia Filice Pandolfi, di a Sarra e di Sotta – Elle se ‘produisait’ très souvent, et toujours avec un succès aussi grand.

Ma tante germaine, Lucia Mêla, née Marcellesi, poétesse elle-même, ne manquait jamais, comme tout le monde d’ailleurs, d’aller écouter Zia Pasquinetta, aux enterrements et, le soir, elle nous récitait, de point en point, ce qui avait été dit . . . »

Dans de nombreux cas, seul le prénom de la chanteuse a survécu, parfois précédé de l’épithète Zia (tante) et du lieu d’origine : Tindina de Sari d’Orcino, Antoinetta de Balagne. Dans les compilations connues, de Tommaseo et Zia Cornelia Maestrati, di Livia, qui abbagdatà le médecin du village, Léonard (Lunardu)....

Zia Pasquina Marcellesi, de Carbini, la mère de notre poète et musicien Ghiuvanni Marcellesi, je l’ai bien connue. J’avais le bonheur de la rencontrer souvent, pendant mon enfance, puisque

nos deux hameaux n’étaient séparés que par trois kilomètres et que, l’été, on allait puiser l’eau fraîche à la fontaine de Suricaghia. Je la revois encore : modeste, douce, rayonnante et de bons conseils, bref une vieille, belle au physique et au moral.Viale à Marcaggi et Tomasi, les noms des chanteurs dont proviennent les chants cités sont souvent indiqués. Le fait que la paternité ne concerne généralement que le texte a déjà été mentionné.

En 1956 et 1958, je me suis renseigné à plusieurs reprises sur les vocératrices. Cependant, il n’y en avait pas dans les villages que j’ai visités. En réponse à mes questions, une seule personne a été mentionnée, une certaine Mme Pizzini à Pietranera près de Bastia, mais je n’ai pas pu lui rendre visite. En 1958, il semblait donc que l’on ne trouvait plus guère de vocératrices.

Musique et récitation du chant funèbre

Les descriptions des chants funèbres, d’une part, et les textes musicaux conservés ainsi que mes propres enregistrements, d’autre part, présentent une contradiction frappante. Alors que les descriptions parlent à plusieurs reprises d’un récitatif au rythme libre, avec des accents tragiques et de longues « ponctuations d’orgue » avec de nombreuses pauses, des soupirs et des cris éclatants,

Lles mélodies enregistrées sont simplement des chants typiques et clairement structurés sur le plan rythmique-métrique.

Cela pourrait s’expliquer en partie par le fait que la plupart des premiers compilateurs n’aient pas été musiciens et que leurs descriptions aient été inexactes. Il se pourrait aussi qu’ils aient repris les descriptions des chants funèbres dans une littérature plus ancienne.

Parmi les chants funèbres transmis en notation musicale, beaucoup peuvent l’avoir été de manière simplifiée présentant une mesure fixe et un modèle mélodique clair et épuré. En effet, une comparaison avec les enregistrements sonores montre que de nombreuses nuances d’exécution manquent dans les notations antérieures. Il s’agit de notations simples, comme cela était courant avant l’utilisation d’enregistrements sonores pour reproduire les mélodies.

Les chants funèbres que j’ai pu enregistrer sur bande magnétique ne sont pas de nouvelles créations et n’ont pas été interprétés au moment du service funèbre. Il s’agit plutôt des morceaux historiques, et il est concevable que ces versions chantées soient aussi déjà stylisées comme des chants folkloriques. On pourrait supposer que certaines mélodies auraient pris au fil du temps la forme rythmiquement et mélodiquement claire et simplement infléchie dans laquelle elles pouvaient être facilement mémorisées et transmises, et dans laquelle elles sont maintenant présentes, bien qu’avec les variantes locales et individuelles que toute tradition, transmise oralement, implique. On pourrait donc penser qu’il leur manque maintenant le ton sombre-vif, les éclats de désespoir et de colère, et l’élément d’improvisation que l’on attend si nous nous rapportons aux récits écrits.

Il serait concevable, en outre, que l’exécution et la mélodie d’un vocero pour une mort violente diffèrent grandement d’une lamentation pour une mort normale. C’est peut-être ce que veut dire Ortoli lorsqu’il affirme (p. XIV) que les lamentations pour une mort naturelle sont « gracieuses et poétiques », tandis que celles pour une personne assassinée sont « sauvages et emportées ». Dans les exemples musicaux, cependant, on ne peut pas détecter plus de différence musicale que dans les morceaux enregistrés. Peut-être ces distinctions ne concernent-elles que le style d’exécution du chant funèbre. Il est certain que les textes diffèrent par leur contenu et leur style.

J’ai avancé une autre possibilité dans une note vers la fin du quatrième chapitre du volume I de cet ouvrage. Il est peut-être erroné de penser que la complainte elle-même était interprétée de la manière dont les descriptions du chant funèbre pourraient le suggérer. En effet, le chant funèbre est, après tout, un processus complexe auquel prennent part, outre le chanteur, les autres personnes se lamentant. On peut supposer qu’elles gémissaient et se lamentaient pendant les entractes, car ce que la vocératrice chantait était destiné à être entendu et compris. Nous pouvons peut-être également supposer pour la Corse que la complainte se compose de trois notes, la note du sang, la note de la douleur, la note de la grâce, « trois notes qui se suivent, s’enlacent, s’exaltent pour mourir en un long sanglot liturgique » (cité dans D’Angelis & Giorgi : 42), ce que Günther Wille présume pour la lamentation romaine des morts (66 f.), qu’un cri de lamentation commun alternait avec le chant de lamentation interprété par une vocatrice ayant une bonne voix (!).

Après avoir mis en relation le chant corse avec l’Antiquité grecque, romaine, phénicienne, égyptienne, celtique, indienne, et, pour couronner le tout, l’avoir comparé aux « peuples primitifs d’Amérique et d’Asie », Xavier Tomasi (1932) conclut : « Le chant corse est le plus important de tous.

« Par ces ressemblances, on voit sans doute l’origine extrêmement éloignée de notre poésie funèbre, mais il est impossible de la situer avec précision. Voici comment nous caractérisons la mélodie corse : un art composite issu d'un fond indigène encore apparent dans les contrées pénétrées par la civilisation, mis dans le moule de la musique grecque, transformé par des

influences arabes espagnoles avec un rythme très apparenté au rythme grégorien qui n'estautre que celui des Grecs » (cité dans D'Angelis & Giorgi : 42).

Mais cela peut tout au plus nous servir d’exemple du style dans lequel les discussions ‘musicologiques’ ont été menées dans la littérature corse jusqu’à présent.

LES BERCEUSES

Les berceuses sont le deuxième genre de chants de femmes qui, comme en Italie, en Sicile et en Sardaigne, sont appelées Ninne Nanne (cf. Ninna Nanna) ou plus court Nanne (Nanna).

Il a déjà été dit qu’elles ne se distinguent pas musicalement des chants funèbres et autres lamentations. Seuls quelques morceaux modernes avec leurs mélodies propres, écrites par des musiciens, s’en écartent.

Sur le contenu textuel des berceuses, Fée dit (254) :

« La berceuse, aïeule de l’enfant, annonce à sa petite-fille quelles seront ses destinées futures ; ou lui donnera de riches vêtements, des bijoux, des dentelles. Elle se promènera au milieu des fleurs, et la nature se réjouira de sa présence. Enfin, on lui montre dans un avenir lointain le mari, ce complément de l’existence de la femme . . . Les destinées prédites aux jeunes garçons sont bien moins riantes que celles annoncées aux jeunes filles, et le tableau tracé par le poète fait contraste. Nous hésitons à le donner, mais on nous assure que naguères encore, dans quelques parties centrales de la Corse, les habitants terminaient sur l’échafaud une vie souillée de crimes dont ils appréciaient mal l’énormité, tant ils étaient plongés dans l’ignorance et la barbarie

Lorsque j’ai interrogé les femmes sur les berceuses, dès 1958, elles chantaient les célèbres Nanne « Nelli monti di Cuscioni », « Ninnina, la mio diletta » et « Ciucciarella ». Et avec ces trois chants leur répertoire a été épuisé. J’ai demandé en vain des berceuses des endroits où je me trouvais, des berceuses d’origine locale. Et j’ai demandé également sans succès aux femmes plus âgées quels chants, en dehors des morceaux communément connus mentionnés ci-dessus, elles auraient pu choisir pour leurs

Berceuses 19

propres enfants. Cette situation était la même dans tous les villages visités. À Cozzano et Aullène, on expliquait qu’aucune nouvelle berceuse n’avait été créée depuis longtemps. Cette tradition a donc été rompue, tout comme celle des lamentations sur les morts.

Les berceuses sont beaucoup moins nombreuses que les chants, ce qui peut déjà être observé dans la quantité de pièces transmises dans les collections.

En revanche, Tomasi affirmait encore en 1932 (21) :

« En Corse les chants les plus nombreux sont ceux qui endorment les bébés et ceux qui pleurent les

morts ».

On peut se demander si les traditions de lamentation et de berceuse étaient encore vivantes à l’époque de Tomasi, ce que ses propos pourraient laisser croire.

En 1958, face à cette question, j’ai écrit qu’une circonstance a pu compliquer ma recherche de ces chants, à savoir que les femmes n’osaient généralement pas chanter du tout, tandis que les hommes ne se sentaient généralement pas à la hauteur pour chanter des berceuses ou des comptines. Aujourd’hui, cependant, je doute que beaucoup d’autres berceuses aient été connues. Lors de ma dernière visite en Corse en 1973, j’ai rencontré une situation différente. Les femmes chantent désormais sans entraves, à condition qu’elles connaissent des chants appropriés et qu’elles soient disposées à chanter.

La présence des hommes n’est plus un motif de retenue comme en 1958, mais de nouvelles berceuses ne sont pas apparues. D’autre part, il est compréhensible que les berceuses ne jouent pas un rôle important dans le chant masculin. Ce sont toujours les mères et – très souvent – les grands-mères qui chantent des Ninne Nanne au berceau et qui ont l’habitude d’improviser.

Les hommes ne chantent pas au berceau. Néanmoins, j’ai rencontré un homme à Casamaccioli qui chantait une berceuse qu’il avait composée pour sa petite fille (n 54). Il arrivait de temps en temps qu’un père crée un ninna nanna pour son enfant, mais le chant était toujours interprété par les femmes au berceau. En outre, les poètes du mouvement Félibre ont créé autant d’imitations de berceuses traditionnelles que d’imitations littéraires de chants funèbres.

Plutôt par curiosité, il faut mentionner ce que Mathieu Ambrosi (1935 : 214) dit de l’origine de la berceuse corse. Selon lui, ce genre de chant ne pouvait guère exister avant le XVIIIe siècle, car :

« Ce chant qui marque le bonheur et la béatitude de l’âme, dans la paix et la joie, ne peut être développé qu’après l’occupation française, c’est-à-dire, après la libération du peuple corse ».

Voir Bernhard Schmidt, Arch. f. Religionswissenschaft 24, 1926 : 294, note ; E. de Martino ; « Morte e pianto rituale nel mondo antico », Turin 1958 ; le même : « Rapporto etno- grafico sul lamento funebre lucano » dans Societa 4, Aug. 1954 ; Giulio Fara : « L’animadella Sardegna », Udine 1940 : 104–23 : G. Calvia : « Canti funebri di Ploaghe nel Lugodoro ». Riv. trad. pop., Rome 1894 ; le même : « Canti funebri di Ploaghe in Sardegna ». Arch. trad. pop., Palerme 1895 ; Constantin Brailoiu : « Notes sur la plainte funèbre de Drăguj », Bucarest 1932 ; Fritz Boehm : « Die neugriechische Totenklage », Berlin 1947 : 8. Plus de détails sur les lamentations funèbres dans Leydi et Mantovani 1970 : 163-6 (Lamento funebre). Les poètes du mouvement Félibre, qui ont créé des poèmes et des chansons populaires basés sur la tradition folklorique, ont également écrit des complaintes funèbres. Néanmoins, s’ils font référence à une personne en particulier, il s’agit davantage de nécrologies personnelles et poétiques que de morceaux interprétés par des chanteurs de lamentation lors des obsèques. Parfois, cependant, le poète imite de près le style de la complainte traditionnelle, appelant son poème « Voceru » et faisant exécuter la complainte par la mère, l’épouse ou la sœur du défunt. Si le morceau se réfère à une personne spécifique, nous comprenons ces chants funèbres littéraires comme une forme spéciale de salut personnel et de poésie épistolaire ; dans ce contexte, d’ailleurs, il y avait aussi de la place pour des berceuses adressées à son propre enfant ou à un enfant apparenté. Bien sûr, des lamentations funèbres fictives ont également été écrites, qui, sans faire référence à un décès spécifique, imitaient simplement la complainte traditionnelle. Parmi les exemples de chants funèbres littéraires, citons Antone Campana, Rime e Canzone Privatdruck 1951 : 19 pp., « Tre Voceri » ; R. Raineri : « Vindetta », dans Quatre Chansons Corses, Collection Notre Folklore 1, Vico 1963 : 7 et sur le disque qui l’accompagne ; disque Chants des Pièves 1001, Gregale (Abbé Filippi), « U me paese », face B, n°9, « Pienti d’una mamma ».

Tomasi 1932 : 15 ; voir aussi Marcaggi 1926 : 37, Arrighi 1970 : 263 ; Cf. Gesemanns.

Concept de « honte héroïque » (1943 : 351).

Cf. Constantin Biailoiu (l. c. 10) sur les roumains de Drăguj : « Les femmes chantent des chants funèbres dès l’enfance : “Quand ma mère est morte, je n’avais que neuf ans ; comme une toute petite enfant, je l’ai pleuréeˮ (dit S. Racu). Et « Les enfants apprennent la complainte des autres : “Je l’ai apprise en entendant les femmes chanter des complaintes... Je suis resté là et je les ai écoutés ; ça m’est rentré dans la tête de telle manière que ça ne pouvait plus en sortirˮ (dit Z. Dobrota) », également cité dans B. Bartŏk : Weg und Werk. München 1972 : 196.

Dans les rituels lamaïstes des morts, l’âme du défunt est magiquement accompagnée dans son cheminement vers un au-delà meilleur à l’aide de chants et de récitations, comme le sait tout lecteur du Livre des morts tibétain. Lorsqu’une vocératrice corse décrit en détail les beautés, les grâces et la bonne fortune du ciel qui doivent être accordées au défunt, il y a sans doute une idée analogue derrière cela.

Le lamento a été qualifié de chant féminin typique. Les hommes ont comme expressions musicales caractéristiques la poésie de tercets et la paghjelle.

Le fait que les femmes chantent dans le registre médian et les hommes dans le registre le plus aigu a été expliqué, selon l’un de mes informateurs, par le fait que les femmes chantent habituellement à l’intérieur tandis que les hommes chantent habituellement à l’extérieur. Alors que le son vocal des femmes est généralement détendu et sans vibrato, certaines femmes âgées chantaient avec un vibrato aigu. L’utilisation du vibrato remonte à la pratique domestique de la musique d’art (dès le XVIIIe siècle, les airs d’opéra étaient chantés to cetera dans les familles aisées, et avec accompagnement au piano au XIXe siècle) et surtout au chant d’église.

Le terme « patriarcat » est trop ambigu pour que nous l’acceptions. Par ailleurs, les femmes corses ont joué un rôle très influent dans de nombreuses situations, ce qui se reflète, notamment, dans la sphère musicale, dans l’énorme rôle de la lamentation dans le chant. Pour représenter les conditions corses, le « patriarcat » est un cliché aussi trompeur que le « pastoralisme » (voir Volume 1, Chap. I).

Descriptions dans Robiquet : 452 f. ; Gregorovius 1854, vol. II : livre 1, ch. 7 ; Hörstel, livre 1, ch. 4 ; Marcaggi 1926, ch. 4 ; Arrighi 1970, ch. 5 ; Saravelli Retali : 132-5 ; D’Angeles & Giorgi : 39-45 ; Jean Ambrosi : 40-4.

Selon Marcaggi (1898 : 231, note 1), le mot corse scirata est apparenté à l’italien schierata, schiera, Schar .

Encore une fois, Marcaggi compare, dans une note, les repas avec ceux des fêtes funéraires des Grecs, des Romains, des Phéniciens, des Pélasgiens, des Étrusques, des Égyptiens, des Celtes et des Indiens.

Ce mouvement est peut-être un vestige du caracollo, danse funèbre qui existe encore, paraît-il, en certains points de la Sardaigne, qu’on voit figurer sur des bas-reliefs étrusques, et dont l’usage s’est perdu en Corse (note orig. chez Marcaggi).

Markus Römer parlera des chants latins de la messe des funérailles dans son œuvre. Christa Bollinger-Karcher, participante à une excursion à Niolo en automne 1974, a assisté à un enterrement dans le petit village de Calasima. Le cercueil avec le défunt, qui était mort à l’hôpital, a été conduit dans le village dans une voiture,

Le mot roumain pour la complainte, bocet, a la même origine. Les pleureuses là-bas sont appelées bocitoare.

Une comparaison avec la citation de l’abbé Galletti au début de notre chapitre, « Chants de Femmes » montre à quel point les auteurs ultérieurs ont copié littéralement les auteurs antérieurs. À propos de ce texte, voir aussi la citation de Brailoiu référencée comme note de bas de page.

Voir, par exemple, De Croze 1911 : 41 et suivants ; Marcaggi 1926 : 23 et 49 ; Tomasi 1932 : 11 ; Arrighi 1970 : 260 et suivants. Au mieux, nous pouvons considérer comme une curiosité le fait que Michel Lorenzi de Bradi dit dans son livre La Corse inconnue (Paris 1928) que la